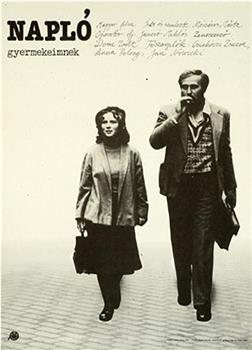

留给女儿的日记 (1984)

- 别名:私人日记 / 给我孩子的日记

- 豆瓣评分:

- 导演: 玛塔·梅萨罗什

- 演员: 茹饶·钦科齐 / 安娜·波洛尼 / 扬·诺维茨基 / 帕尔·佐尔瑙伊 / 伊尔迪科·班沙吉

- 类型:剧情 / 传记

- 语言: 匈牙利语

- 地区: 匈牙利

- 上映时间: 1984-05-03(匈牙利)

- 片长: 102分钟

- 资源状态: 可播放

- 更新时间: 10-01 20:22

《留给女儿的日记》下载资源

《留给女儿的日记》相关推荐

《留给女儿的日记》剧情内容介绍

《留给女儿的日记》在线观看和下载

剧情内容介绍

留给女儿的日记原名:Napló gyermekeimnek,又名私人日记、给我孩子的日记

匈牙利著名女导演梅萨罗什(《收养》)最知名的作品 被禁止发行两年后,在1984年嘎纳电影节上获得了评委会**! 世界女性电影史上不朽的经典杰作! 梅萨罗什曾被英***电影年鉴评选为影坛五大导演之一。 八十年代最好的东欧电影之一 本片1982年拍摄完毕,1984年才准许发行。它反映了二十世纪四十年代匈牙利的政治、文化和社会生活。这是一部半自传体的影片。导演梅萨罗什是匈牙利著名女导演,她的经历几乎和影片中女主人公一样。1935年年仅5岁时和父亲移居苏联。影片中,女主人公从贾诺什留下的日记里开始理解玛格达,但还是不喜欢她。从玛格达身上,反映了匈牙利的历史的这一段进程。梅萨罗什拍摄了20多部影片。主要的有《九个月》、《郊区的房子》、《就象家—样》、《留给我爱人的日记》(本片续集)、《遗产》、《母亲和女儿》等。本片获得1984年第37届戛纳电影节评委会特别奖。...

发布于1984年。由玛塔·梅萨罗什执导,并且由编剧玛塔·梅萨罗什、Balázs Fakan携幕后团队创作。集众多位茹饶·钦科齐、安娜·波洛尼、扬·诺维茨基、帕尔·佐尔瑙伊、伊尔迪科·班沙吉等著名实力派明星加盟。并于1984-05-03(匈牙利)公映的电影。

留给女儿的日记获奖情况

第37届戛纳电影节:主竞赛单元 金棕榈奖(提名)。

第37届戛纳电影节:主竞赛单元 评审团大奖。

《留给女儿的日记》评价

胤祥 2021-09-29

#11th BJIFF# 1984年戛纳评审团**。9分。杨索也参与了本片(署名是片头倒二!)。这个“*****叛逆子一代”的故事,内里极为精确地描述了匈牙利乃至整个东欧阵营的SHZY是怎么样偏离自己的目标并走向反面的(甚至还给出了原因),从批判铁托到内耗式的“抓叛徒”,ZZ一点点地收紧,事情一点点地变坏,最精辟的莫过于电影院里放映的电影(一共五次吧)从外国片一点点变成纯属政治宣传的新闻简报和SHZY现实主义电影。影片否定的是GCZY式的“超越血缘关系的大家庭”,要续上的是血缘家庭和1919之前的左翼思想资源的血统,不得不说非常深刻。作为导演自传片,情绪饱满,闪回段落剪辑得非常精彩(也是匈牙利新浪潮的标志手段之一)。

九尾** 2021-09-21

欢迎来到美丽新世界,这里有一个女孩的回忆,和一个国家的历史。这里有死亡,悲伤和冲突,这里也有奇迹,希望,还有寂静迷人的秋日花园。

幻洲 2021-09-21

不要总说祖**亲,祖国不是你的母亲。

梦中人 2021-03-21

历史意义大于影片本身的质量,拥有真诚质朴的气质。特权阶级住着沙皇**的房子,看着“内参片”,孩子能上好学校,还总有聚会生活。在所有特权之中她只享用着看电影的权利,不停追问父母的去向,质疑所有的意识形态,做所有被反对的事,最终摆脱了玛格达。然而无论多叛逆,她爱的人还是一个接一个被带走,找不到原因,没有人愿意提起,在军人的面前除了接受和泪流,再无其他选择。

欢乐** 2020-10-03

以孩童眼光见证两次大清洗(苏联30年代、1949年战后的匈牙利)所历之事和心路历程,同步艰辛获得自身成长的契机,基调忧郁沉缓,实属冷门佳作。 关于父母的记忆闪回以雾中风景般唯美而遥不可及的方式,仿佛是嵌入肉身与心灵不可治愈的伤口时时作痛,在脑海中砌成对眼前现实的抗拒墙体;她拥有与父母无法替代的共处时光,回忆送母生产、父亲告别的呆滞眼神令人心碎,再次遭遇失去犹如父亲般存在的贾诺什,才让她真正蜕变为**的人,个体记忆记录着当代史。 难得的是,以电影中的电影折射女孩处境(从内参片到政宣片)和心态转变,以新闻片暗示彼时整个社会的意识形态,落脚点并无着力痕迹,处理巧妙。为庆祝***70岁生日,苏联赠予的70路电车,正是布达佩斯第一辆无轨电车。

路米內 2020-04-27

父亲死在***(只有一处采访是这么写的,但不论怎么说确实遭清洗),母亲死于难产,回忆的蒙太奇多次出现。消失——人们对此习以为常又讳莫如深(我的朋友也消失了!)。背景:1949年匈共***拉依克被判**,他的葬礼是56年十月**的***。然而这一切都要到苏联解体以后才有说法,被禁是很显然的。一共是三部曲,这一部女主尤里也就是导演本人不上学、一天看三部电影,据说下一部就要去当导演了!拿下84年戛纳评审团**,金棕榈是《德州巴黎》,评审团中有维迪·尤索夫和于佩尔,于佩尔80年就和玛塔有**过(据说于主动要求参演,有因为看到卡里娜之前也演了玛塔的片)。几部片这几年都给修复了,蹲一个。

Nightwing 2013-04-28

历史记忆是东欧文艺作品的灵魂啊。 Tamas Toth as Andras

辽东胖尊者 2010-11-21

情场失意的女强人本就极可怕,再加上一个政治狂热,就像**会武术

刘小黛 2010-10-26

反映了二十世纪四十年代匈牙利的政治、文化和社会生活。一部半自传体的影片。十足完美的人物特写,让人无法不喜爱的眼眸。

丁一 2010-10-04

人间三大憾事——苏联诗电影已亡,可口可乐杀精,看电影无字幕